『さて。ばらしてみっか!』です。

※マシンの販売だけでなく、カウリング補修/ブラスト処理も承ります。

前回までのあらすじ

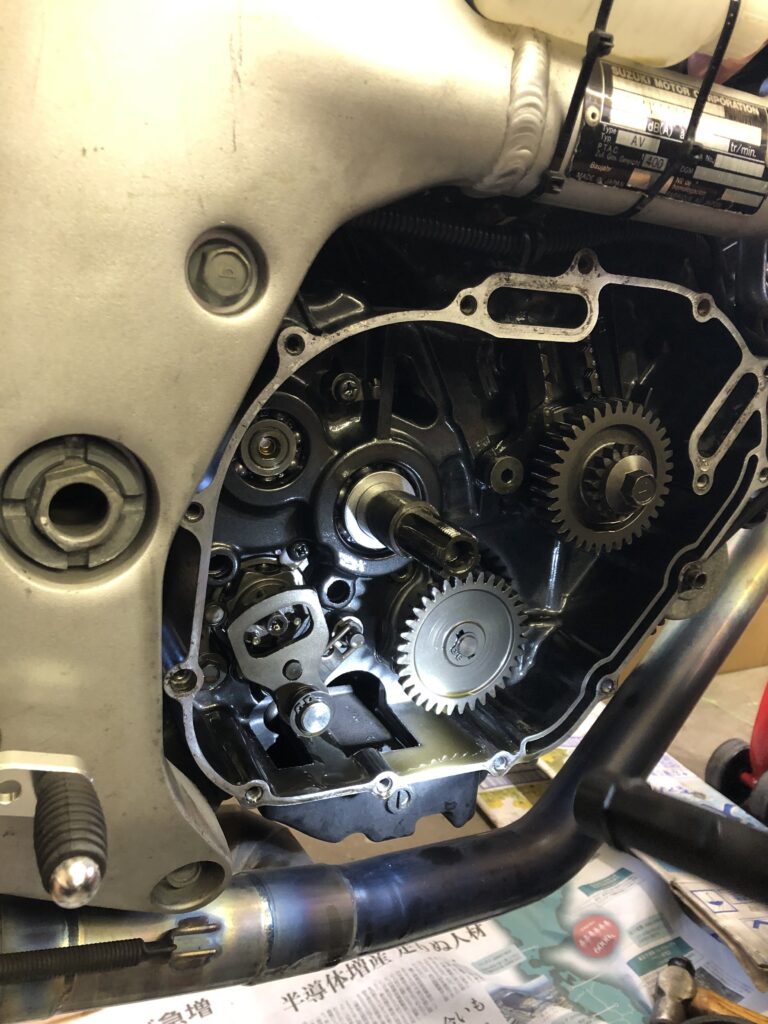

筑波選手権のリタイヤを余儀なくされたエンジントラブルの原因を探るべく、まずはエンジンオイルを抜いてみると、そこには見たことのないゴム製の破片、クラッチ板のダンパーが…。

さらなる原因追求の為、クラッチ周辺をバラして見てみる事にしました。

折れたダンパーの捜索

抜き出したエンジンオイルの中から、ゴム製と思われる見覚えのない破片(後にクラッチ板のダンパーと判明)が出てきました。

そこでHさんに『ドレンボルト開けたまま一回クリーナー流してみましょうか?』と提案します。

吹き込んだクリーナーと一緒に流れ出てくる可能性もあったからです。

しかし結果は何も出てこず。

『これが原因だったのかもね!』って思えれば良いのですが、どうにも腑に落ちません。

正直、破片がきっちり同じ形に収まる4個あったのなら

そう思ってしまったかも・・・

全部バラしましょう!

その割れた部品の形状と残っていた部品の形状と数量・・・

絶対に合わないはずは無いんです。

前職の業務柄でしょうか。『数字は噓をつかない!』が、私の信条です。

また、他の原因(ギア欠け、最悪クランク)もまだぬぐえた訳ではありませんし・・・

私はHさんに切り出します。

私:『幸い、来年の第1戦は3月か4月です。まだ、5か月ある。全部バラしましょう!』

Hさん:『ええっ!僕がゴリラってこと(だという秘密)をですか?!』

私:『Hさん、そういうボケはイイから・・・もう周知の事実だし!(笑)』

Hさん、快く了承してくれました。(ごめんね。走りたい気持ちはよ~くわかるんだけど・・・)

そうと決まればバラすのみです。

取り急ぎクラッチケースカバーは1度閉じます。

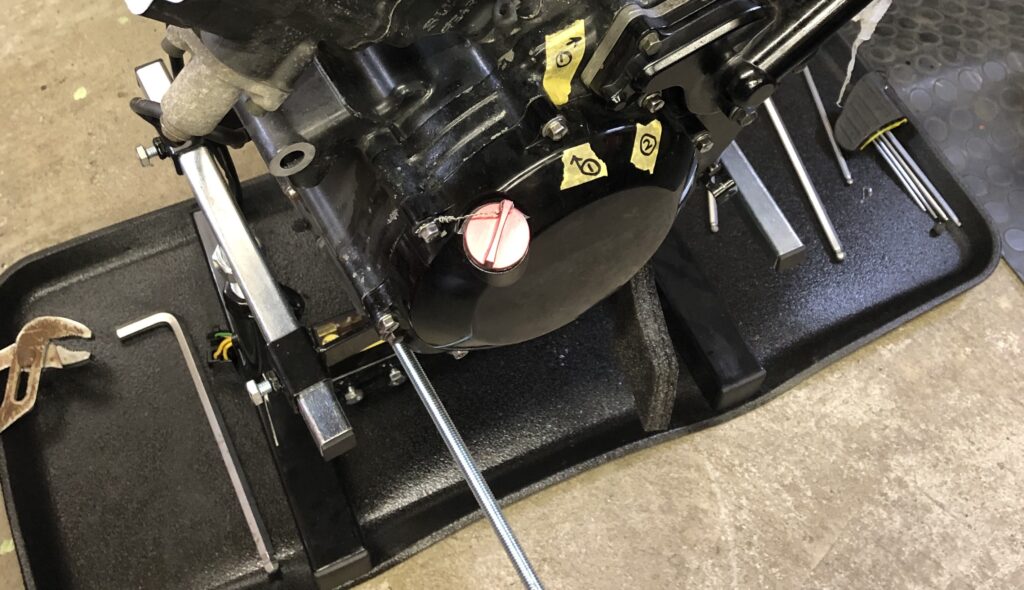

まずはウインチを使ってエンジンを降ろします。

手の力だけじゃ無理です。

腰逝っちゃいます。

(このウインチを使うようになった話は、また別のブログに掲載しますね。)

そしてエンジンを台車に降ろし移動させ作業台座に固定します。

このほうが安定しますし、作業も力が入りやすくなります。

全バラしとなると、シリンダー(腰上)を外してからの、クランクケース(腰下)のバラしという手順になります。

エンジンを外し、台座に乗せながら、「SVのクランクケースは左右分割タイプ」と確認し、全バラしの流れを頭の中で構築していきます。

クランクケースの分割スタイル

クランクケースの分割スタイルについてですが、

SV、カワサキの※KR250等のクランクケースは左右方向2つに分割するタイプ。

RZ(4L3)やTZR(3XV)なんかは上下方向2つに分割するタイプです。

(※友人のT3君が乗っていて、エンジントラブル時に修理を請け負ったのですが、KRはクランクが2個あって修理するのに結構な手間がかかったんですよねぇ・・・この脱線話はブログの末に記載しますね。)

エンジンの固定完了!

さて、エンジンを台座に固定しましたので、ここからが本番です。

鬼が出るか蛇が出るか・・・

さて、どうしたもんかね・・・

…からの脱線話

さっき、チョット話に出てきた私の友人T3君が乗っているカワサキのKR250。

「修理するのに結構手間がかかった」と言いましたが、

ツーリングで高速道路走行中に※プレイグニションを起こし、ピストンとプラグが溶けました。

霧化したガソリンは燃焼だけではなく、ピストンの冷却も担っているんです。(特に2ストは)

この時は奇跡的に溶融したピストンの破片によるシリンダー側の傷は浅く※ホーニングで修復できました。

KRのプレイグニションの原因は、燃料コックから後方キャブへ繋がるガソリンホースの劣化亀裂によるエア吸い込みでした。

※プレイグニションとは希薄燃焼により異常過熱しプラグやシリンダーが溶解する現象です。

※ホーニングとはシリンダーの内壁をヤスリで磨く作業です。

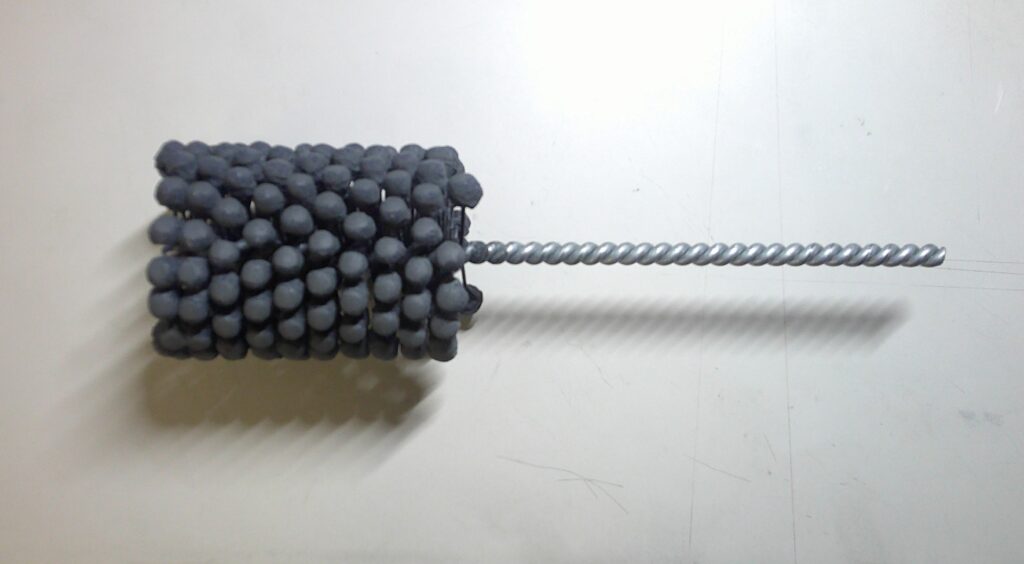

こんな工具を使ったりします。

古いバイクを買った人へのお願い

なので、古いバイク(キャブ車や特に2スト等)は、買っていきなり全開走行などはせず、

必ず消耗品(燃料ホースや冷却配管含む)のチェックを行ってから走行するようにしてください。

(もし、そのようなご心配がある方は、お気軽にご相談ください)

すぐ走り出したいのはわかりますが、その短時間の手間を1つかけるだけで明暗が分かれてしまうのです。

貴重であり大切なバイクが走れなくなってしまったら可哀想ですもんね!

写真はプレイグニションを起こし修理復活したあとにツーリングした時のもの。

カワサキグリーンが映えますねぇ。

復活後の今も元気に走っています。